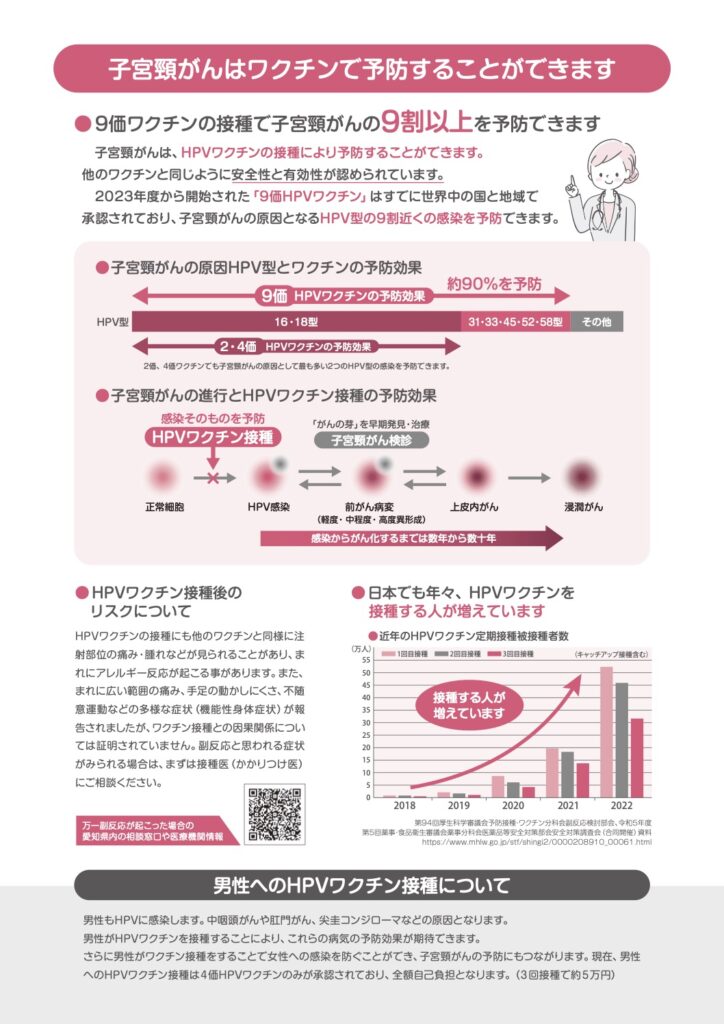

子宮頸がんの原因である、HPV(ヒトパピローマウイルス)。そのウイルスに対し免疫を身につけるためのワクチンが、HPVワクチンです。

HPVは、性行為を経験すると8割のひとが暴露するウイルスです。つまり、特別でなくありふれたウイルスであり、男女ともかかわるウイルスです( 注1)。200種類ほどの型があり、そのうち15ほどの型に発がん性がある、つまりハイリスクなのです。このハイリスクHPVが子宮頚部に感染しつづけてしまうと、数年から十数年で発がんしてくる可能性があるのです。そして、困ったことにHPVを殺す薬というものは無いのです。

(注1)オーストラリアなど20カ国以上で男の子にもHPVワクチンは公費接種されています。日本ではガーダシルというHPVワクチンは9歳以上の男性に適応がとおっており接種可能です。公費負担かどうかは自治体によります。

しかしワクチンをうってHPVへの免疫をつけ、そもそもHPVの持続感染をさせないようにすることは可能なのです。

性交を始める前、つまりHPVに暴露する前にワクチンをうって免疫をつけることができるのがベスト。しかし性交経験のあとでも、まだ感染持続となる前であれば間に合うので、ワクチンをうつ意義はあるのです。

ワクチンは3回うつ必要があり(注2)、コストはシルガード9の場合、1回につき3万円近くかかります。小学校6年生から高校1年生相当までの定期接種であれば費用は公費負担(つまり無料)です。

(注2) 一回目の接種年齢が15歳未満であれば二回接種で終了です

そして、今年度はキャッチアップ接種という特別な制度の最終年度です。1997年度から2007年度にうまれた人であればやはり無料で接種することができます。

キャッチアップ接種ができるのは、今年度末、2025年3月まで、です。それまでに3回接種を済ませるためには遅くとも、9月までには一回目の接種をすませる必要があります。スムースに3回接種するのに半年かかります。途中で都合が悪くなったりして接種予定が延び、半年以上かかることも少なくありません。キャッチアップ対象年齢の人は、すぐにでも一回目を接種することを強くお勧めします!!